„Die Buche ist die häufigste Laubbaumart im Allgäu. Von Natur aus ist das Allgäu überwiegend mit Buchenmischwälder bedeckt,“ betonte Stephan Kleiner, Bereichsleiter Forsten AELF Kaufbeuren, bei seiner Begrüßung. Dass der Wettbewerb eine so große Resonanz bei der Bevölkerung findet, damit habe dennoch keiner gerechnet. „Uns haben über 100 Einsendungen mit Fotos erreicht,“ so Simon Östreicher, Bereichsleiter Forsten beim AELF Kempten, „Unser Aufruf, die Bürger sollten sich auf die Suche nach der dicksten Buche im Allgäu machen, hatte Wanderer, passionierte Naturfreunde und vom Jagdfieber gepackte Baumsucher „en masse“ in Wald und Flur getrieben,“ ergänzte der Mindelheimer Bereichsleiter, Stefan Friedrich.

Die Gewinner des Wettbewerbs wurden im Rahmen einer Preisverleihung im Grünen Zentrum Kaufbeuren von Staatsminister a.D. Josef Miller und der amtierenden Bayerische Waldkönigin Antonia Hegele verkündet. Miller, von 1998 – 2008 Bayerischer Landwirtschaftsminister lobte insbesondere die Eigentümer der alten Buchen: „Sie haben über Generationen hinweg diese Raritäten auf freiwilliger Basis erhalten. Schenken Sie bitte den Baum-Methusalems weiterhin den Platz, an dem sie stehen.“

Ferner sagte Miller: „Die Rotbuche wird als „Mutter des Waldes“ bezeichnet und in Bayern mit rund 14 Prozent der Waldfläche die häufigste Laubbaumart. Durch ihr tiefgehendes Herzwurzelsystem trotzt sie stärker dem Wind als die flachwurzelnde Fichte. Das gilt ebenfalls für die Wasserversorgung. Die Buche ist für den Umbau von Fichten- oder Kieferreinbestände hervorragend geeignet. Wir sehen an der Verjüngung der Buche auch, dass diese Bäume anpassungsfähiger sind. Als wichtiger Laubbaum leistet die Buche im Rahmen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und dem Umbau der Wälder einen essenziellen Beitrag zum Klimaschutz und zur Ökologie unserer Wälder.“ Josef Millers Rede

Die Sieger-Buche steht im Gemeindewald Halblech im Ammergebirge. Die uralte Buche, die einen Stammumfang von 669 Zentimeter hat, hat bereits viele Stürme und Winter überlebt. Trotzdem ist sie noch vital und treibt jedes Jahr wieder frische Triebe aus. Antonia Hegele, Bayerische Waldkönigin, überreichte Wettbewerbssieger Thomas Krün einen Gutschein für einen Alpenrundflug. „Ich wünsche mir angesichts dieses Wettbewerbes sehr, dass die Wertigkeit des Waldes noch tiefer ins Bewusstsein der Menschen dringt und vor allem Kinder wieder dahin geführt werden, zu erkennen, wie wichtig ein gesunder Wald ist“, sagte Waldkönigin Hegele. Der zweite Platz ging in die Gemeinde Böhen im Unterallgäu. Helmut Zettler meldete den Baum, der einen Umfang von 655 Zentimeter hat. Platz drei der dicksten Allgäuer Buchen geht mit einem Stammumfang von 589 Zentimetern in den Landkreis Oberallgäu in das Gemeindegebiet Waltenhofen. Die Buche wurde zuerst von Max Kulmus gemeldet. Den vierten Platz belegte die Buche von Markus und Hermine Müller aus Stiefenhofen. Der Baum ist 418 Zentimeter dick.

Bildunterschrift: Die Ämter für Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kaufbeuren, Kempten und Krumbach-Mindelheim haben die dicksten Buchen im bayerischen Allgäu gekürt. Die dickste Buche steht in Halblech (Ostallgäu). Platz zwei geht in die höchstgelegene Gemeinde des Unterallgäus nach Böhen, der dritte Platz in das Oberallgäu nach Waltenhofen, Platz vier nach Stiefenhofen (Lindau). Die drei Fotos oben zeigen von links die drei erstplatzierten Bäume aus Halblech, Böhen und Waltenhofen. Die Fotos unten (von links) entstanden bei der Auszeichnungsfeier und zeigen von links die drei Erstplatzierten aus Halblech, Böhen und Waltenhofen. Das linke Bild zeigt (von links): Staatsminister a. D. Josef Miller, den Bürgermeister von Halblech, Johann Gschwill, die Bayerische Waldkönigin Antonia Hegele, Wettbewerbssieger Thomas Krün, Ann-Charlotte Schneider sowie Stephan Kleiner (Bereichsleiter Forsten AELF Kaufbeuren). Das Foto in der Mitte zeigt neben Miller und Hegele das Ehepaar Zettler sowie Dr. Stephan Friedrich (Bereichsleiter Forsten AELF Mindelheim). Das Foto rechts unten zeigt neben Miller und Hegele Max Kulmus sowie Simon Östreicher (Bereichsleiter Forsten AELF Kempten). Fotos: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren

Mit einem Ehrenspalier hießen Pikeniere den Jubilar mit Ehefrau Elisabeth Miller und den Festgästen vor dem Rathaus willkommen. Josef Miller ist Ehrenmitglied der Wallensteingruppe der Pikeniere. Oberbürgermeister Manfred Schilder ließ in seiner Begrüßung wichtige Etappen im Leben des Memminger Ehrenbürgers Revue passieren. Josef Miller stammt aus einer Landwirtschaft in Oberschöneberg. Er absolvierte eine landwirtschaftliche Lehre, machte das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und studierte Agrarwissenschaften. 1979 wurde er als Redenschreiber für Staatsminister Dr. Hans Eisenmann an das Bayerische Landwirtschaftsministerium geholt. 1985 wurde ihm die Landtagskandidatur für den Stimmkreis Memmingen angetragen. Wie Josef Miller selbst erzählt hatte, war sein bis dahin höchstes öffentliches Amt die Mitgliedschaft im Bürgerausschuss Amendingen gewesen. 1986 wurde er für den Stimmkreis Memmingen in den Landtag gewählt und blieb 27 Jahre Abgeordneter. 1990 wurde er Staatssekretär und blieb es für drei Jahre. 1994 wurde er stv. Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion. 1998 berief ihn schließlich Ministerpräsident Stoiber als Staatsminister für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in sein Kabinett. Josef Miller füllte das Amt zehn Jahre lang aus und bewältigte manche Krise. 18 Jahre gehörte er dem Memminger Stadtrat an, 23 Jahre war er Kreisvorsitzender des Memminger CSU-Kreisverbands.

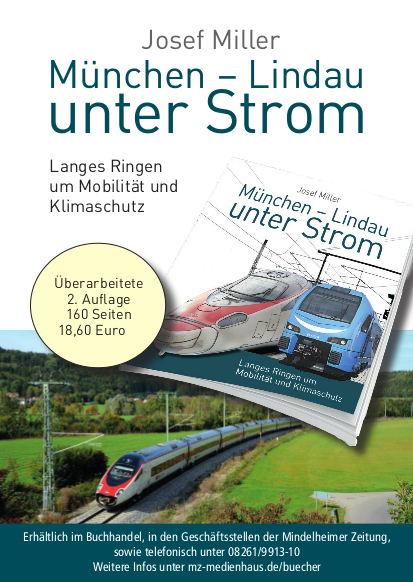

„Josef Miller war einer der besten Landwirtschaftsminister, die wir hatten“, betonte Bürgermeisterin Margareta Böckh, die durch das Programm des Empfangs führte. Als einen „respektierten und anerkannten Anwalt der Bauern“ bezeichnete Klaus Holetschek, Staatsminister für Gesundheit und Pflege, den Jubilar. „Du hast tiefe Spuren hinterlassen und nicht nur in der Frage von Fördermitteln für Gebäude oder anderes, sondern Spuren in den Herzen der Menschen, die dich wertschätzen. Darauf kannst Du sehr stolz sein. Vergelt‘s Gott für dieses großartige Engagement“, würdigte Holetschek. Josef Miller sei für ihn politisches Vorbild gewesen. Er setzte sich für vieles mit großer Energie ein. Als Beispiele nannte Holetschek unter anderem den Ausbau der A96 von München nach Lindau oder die Elektrifizierung der Bahnlinie München-Lindau, über die Josef Miller das Buch „München-Lindau unter Strom“ geschrieben habe, das bereits in der 2. Auflage erschienen ist.

Josef Miller, so betonte Ministerpräsident a.D. Stoiber in seiner Laudatio, sei ein Beispiel für einen werteorientierten Politiker des Ausgleichs, den es heute mehr denn je brauche, um das Gemeinwesen in schwieriger Zeit zusammenzuhalten. „Du kommst aus dem ländlichen Bereich. Du weißt, was die Bauern für dieses Land bedeuten. Und du hast dich in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen Ökonomie und Umwelt immer vor sie gestellt. Ein ständiges Thema, das dein politisches Leben durchzogen hat. Und dir wurde von beiden Seiten Respekt entgegengebracht, den du dir erarbeitet hast und weil du im Umgang miteinander nie Grenzen überschritten hast“, betonte Stoiber.

Josef Miller habe auch eine große Loyalität ausgezeichnet. Stoiber nannte ein Beispiel: „Du bist zur Seite gestanden, um einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen. Zehn Jahre haben wir gearbeitet, bis wir von 2,8 Milliarden Schulden im Haushalt auf Null gekommen sind. Da gab es unendliche Auseinandersetzungen. Du hast die großen Zusammenhänge im Kabinett immer nachvollzogen und vertreten, auch wenn in Deinem Herzen vielleicht ein anderes Ziel, ein anderer Wunsch im Mittelpunkt stand.“

Jubilar Josef Miller dankte seinen langjährigen Weggefährten in einer humorvollen und anekdotenreichen Ansprache. Seine politische Aufgabe fasste er in einem Satz zusammen: „Es war mir ein zentrales Anliegen, mit den Möglichkeiten der Politik, die Ernährungs-, Land, und Forstwirtschaft so zu unterstützen, dass sie die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherstellung der Lebensgrundlagen, die gesellschaftlichen Anforderungen und im internationalen Wettbewerb bestehen können. Ich wollte immer die beste Lösung, mit einer guten war ich nicht zufrieden.“ (Pressestelle Stadt Memmingen / Fotos: Alexandra Wehr)

Bildtext: Der Memminger Ehrenbürger Josef Miller erhielt zu seinem 75. Geburtstag einen großen Empfang im Rathaus. Zahlreiche langjährige Weggefährten gratulierten dem früheren bayerischen Landwirtschaftsminister (1998 - 2008). Die Fotos zeigen (im Uhrzeigersinn von links oben) Josef Miller im Ehrenspalier der Pikeniere (im Foto von links): Staatsminister Klaus Holetschek, Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger, Karin Stoiber, Ministerpräsident a.D. Dr. Edmund Stoiber, Elisabeth Miller, Jubilar Josef Miller, Bürgermeisterin Margareta Böckh, Karin Schilder, Oberbürgermeister Manfred Schilder. Das Foto daneben zeigt Oberbürgermeister Manfred Schilder, der dem Eisenbahnfreund Josef Miller den Druck einer Eisenbahnkarte von Mittel-Europa aus dem 1863 überreichte, die im Stadtarchiv erhalten ist in einer „Denkschrift über die von Pasing über Landsberg nach Buchloe zu erbauende Eisenbahn“. Unten links ist Josef Miller bei seiner Rede zu sehen, innerhalb der er seinen langjährigen Weggefährten dankte. Musikalisch wurde die Feierstunde von den Hinterberger Musikanten begleitet, die Josef Miller bereits in seiner Zeit als Minister eng verbunden waren.

„Für mich ist das Pflanzen des „Baumes des Jahres“ in Bad Wörishofen eine wichtige und symbolträchtige Handlung – vor allem auch, weil immer viele Kinder bei der Aktion dabei sind. Mit der 'Allee der Bäume des Jahres' besitzt die Kneipp-Stadt etwas Einmaliges. Sowohl Einheimische und Kurgäste als auch Wanderer können hier ihr Wissen testen und auffrischen und damit ihre Kenntnisse über die zahlreichen Baumarten verbessern“, sagte Josef Miller. Josef Millers ganze Rede

Mit dem Staatsminister a.D. pflanzten 20 Kinder sowie die beiden Erzieherinnen Anette Bader und Anita Jähn aus dem Kindergarten der Gartenstadt. Ebenso aktiv im Einsatz waren unter anderem der Bürgermeister von Bad Wörishofen, Stefan Welzel, der Betriebsleiter Bayerische Staatsforsten im Forstbetrieb Ottobeuren, Benedikt Leonhard, der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Mindelheim, Rainer Nützel sowie der Staatsminister a.D., Franz Pschierer.Bäume des Jahres seit 1989:

1989 Stiel-Eiche, 1990 Rotbuche, 1991 Sommer-Linde, 1992 Berg-Ulme, 1993 Speierling, 1994 Eibe, 1995 Spitzahorn, 1996 Hainbuche, 1997 Eberesche, 1998 Wildbirne, 1999 Silberweide, 2000 Sandbirke, 2001 Esche, 2002 Wacholder, 2003 Schwarzerle, 2004 Weißtanne, 2005 Rosskastanie, 2006 Schwarzpappel, 2007 Waldkiefer, 2008 Walnuss, 2009 Bergahorn, 2010 Vogelkirsche, 2011 Elsbeere, 2012 Europäische Lärche, 2013 Wildapfel, 2014 Traubeneiche, 2015 Feldahorn, 2016 Winter-Linde, 2017 Gewöhnliche Fichte, 2018 Ess-Kastanie, 2019 Flatterulme, 2020 Robinie, 2021 Stechpalme, 2022 Rotbuche

„Ich kenne keinen anderen Josefstag, der so schön gefeiert wird wie bei uns“, sagte der Hauptredner der Veranstaltung, Staatsminister a.D. Josef Miller und ergänzte: „Unser Josefstag ist deshalb so schön, weil im Mittelpunkt ein großartiger Gottesdienst steht. Unser Pfarrer kommt aus Nigeria. Der heilige Josef war mit Maria und dem Jesuskind auch kurze Zeit nach der Geburt auf der Flucht nach Ägypten in Afrika. Unserer Pfarrer hat zudem einen lateinischen Vornamen – Donatus, was auf Deutsch ‚Geschenk‘ bedeutet. Als Schirmherr danke ich Ihnen, Herr Pfarrer, dem Allgäuer Bauernchor sowie der Josefskapelle herzlich für ihre Treue. Sie sind das Herzstück des Josefstages.“ Josef Millers ganze Rede

Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Donatus zelebriert und vom Allgäuer Bauernchor unter Verstärkung von Sängern aus Erkheim umrahmt. Ergreifend wie selten zuvor kam das Kirchenlied „Frieden sei dieser Welt beschieden“ und das „Vater unser“ bei den Teilnehmern an.

Die Begrüßung erfolgte durch den Initiator Josef Merk. Er erhielt aus den Händen von Josef Miller einen Porzellanlöwen. Es folgte das Grußwort der Gemeinde durch den Erkheimer Bürgermeister Christian Seeberger in Vertretung der Mitorganisatorin Christa Beil. Anschließend spielte die „Zigeunerkapelle“ mit Musikanten aus Westerheim und Umgebung auf.

Bildunterschrift: Nach zwei Jahren Pause fand in Günz zum zehnten Mal die „Josefsfeier“ statt. Die Besucher freuten sich sehr, dass Veranstaltungen in dieser Form wieder möglich sind. Das Foto links oben zeigt Pfarrer Donatus bei der Meßfeier, das Foto daneben Mitglieder der „Zigeunerkapelle“ aus Westerheim. Das Bild unten links zeigt Mitglieder des Bauernchors, auf dem Foto rechts erhält der Initiator und Organisator der Veranstaltung, Josef Merk (links), einen Porzellanlöwen aus den Händen von Staatsminister a.D. Josef Miller. Fotos privat/Montage: privat

Josef Miller: „Die Verbindungen sind das Ergebnis der Elektrifizierung und erhöhen die Attraktivität unserer Stadt und der Region. Durch 'schneller, öfter und umweltfreundlicher' ist der Zug dem Auto häufig überlegen, zumal die Fahrzeit keine vergeudete Zeit ist, sondern mit Laptop oder Tablet als Arbeitszeit genutzt werden kann. Alle Züge verfügen WLAN-Anschluss“, sagt Miller und blickt zurück:

„Seit der Elektrifizierung vor einem Jahr fährt der Schweizer Fernverkehrszug „ASTORO“ (ECE), spanisch für Habicht, wegen seiner nach unten gezogenen Frontpartien, täglich sechsmal die Strecke Memmingen-München. Die Fahrzeit beträgt nur eine Stunde und drei Minuten. Völlig überrascht bin ich, dass von den neuen Nahverkehrstriebzügen des Typs FLIRT3 täglich sogar acht Zugpaare (RE) in einer Stunde und fünf Minuten nach München fahren. Sie sind damit ebenso schnell wie die Fernverkehrszüge, obwohl sie außer in Buchloe auch in Mindelheim und Türkheim sowie in München-Pasing halten. Trotzdem fällt kein Aufpreis an, da die gleichen Tarife wie beim übrigen Personennahverkehr gelten. Dies kommt bei den Bahnkunden sicher gut an.

Zudem braucht man nun nicht mehr auf den Fahrplan schauen, der Taktfahrplan ist leicht im Kopf zu behalten. Beide Zugtypen fahren alternierend zu jeder Stunde. Der Fernverkehrszug fährt ab 10.01 Uhr alle zwei Stunden in gerader Zahl bis 22.01 Uhr und die Expressvariante des FLIRT3 vorab ab 8 Uhr und dann ab 9 Uhr im Abstand von zwei Stunden mit der ungeraden Zahl bis 21 Uhr. Das sind zusammen 14 Zugpaare und bedeutet, dass sie in jeder Stunde mit einer Fahrzeit von einer Stunde nach München verkehren. Gegenüber den übrigen Zügen beträgt die Zeitersparnis knapp eine halbe Stunde. Darüber hinaus fahren zusätzlich jede Stunde Züge von Memmingen nach München mit Halt an allen Bahnhöfen entlang der Strecke, abwechselnd direkt oder mit Umstieg in Buchloe. Zwischen Memmingen und Lindau gibt es ebenfalls für alle Stationen ein stündliches Zugangebot, was von allen Seiten an der Strecke in Baden-Württemberg sehr begrüßt wird.

Bildunterschrift:

Seit dem 12. Dezember läuft die Elektrifizierung des Regionalverkehrs. Unser Foto entstand bei einem Treffen, das in diesem Rahmen am Memminger Bahnhof stattfand. Das Foto zeigt (von links): Bärbel Fuchs (BEG-Geschäftsführerin), Gerd Hickmann (Abteilungsleiter/Verkehrsministerium Baden-Württemberg), Thomas Prechtl (BEG-Geschäftsführer), Manfred Schilder (Oberbürgermeister Memmingen), Kerstin Schreyer (Bayerische Verkehrsministerin), Klaus Holetschek (Bayerischer Gesundheitsminister), Josef Miller (Staatsminister a.D. und Memminger Ehrenbürger) und Bastian Goßner (GoAhead-Geschäftsleiter). Foto: Uwe Hirt

Memmingen/München/Lindau. In dem Buch „München-Lindau UNTER STROM“ erzählt Josef Miller eine Geschichte voller Emotionen, von viel Überzeugungsarbeit, Hartnäckigkeit, Weitblick und Glauben in ein Projekt, das eine ganze Region voranbringt. Vier Jahrzehnte kämpfte Miller, von 1998-2008 Bayerischer Landwirtschaftsminister, für die Elektrifizierung der Bahnstrecke München – Memmingen – Lindau und damit auch für mehr Mobilität und Klimaschutz für die Region. Jetzt ist das Buch in einer zweiten, überarbeiteten Fassung erschienen. Erhältlich ist das Werk in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung, telefonisch unter 08261/9913-10, im Buchhandel sowie online unter www.mindelheimer-zeitung.de/shop

Der Vorsitzende des Fördervereins des Festivals der Nationen, Staatsminister a.D. Josef Miller (links) mit seiner Ehefrau Elisabeth konnte den früheren Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein mit Ehefrau Marga sowie Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner in Begleitung begrüßen. Ebenso dabei, aber nicht auf dem Bild waren Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller mit Ehefrau Gerti. Foto: Hans-Rudolf Schultz

Josef Dreier wurde 1931 in Egelsee nahe Memmingen geboren. Als zweites von elf Kindern auf einem Bauernhof aufgewachsen, durfte er in der Maustadt eine weiterführende Schule besuchen, was er als großes Geschenk angesehen hat.

Die damalige Errichtung der Autobahn A 96 war Josef Dreier ebenso wie Josef Miller ein gemeinsames Anliegen. Beide arbeiteten eng zusammen. Miller erinnert sich gut: „Er war ein Brückenbauer zwischen den beiden Bundesländern und öffnete mir die Türen zu den Abgeordneten und Ministern in Baden-Württemberg.“ Erwin Teufel, ehemaliger baden-württembergischer Ministerpräsident, berief Dreier einst in sein Kabinett als Staatssekretär im Wissenschaftsministerium.

Ebenso wie Miller war Teufel jetzt einer der Überraschungsgäste bei Dreiers Geburtstagsfeier. Teufel betonte dabei Dreiers „lebenslange Leistungen im Bereich Schule“, unterstrich dessen Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Mitmenschen und betonte: „Josef Dreier hat sich bis heute ein hohes Ansehen erworben.“

Josef Dreier selbst ging bei der Veranstaltung auf seine Vita in Familie, Beruf und Politik ein und dankte allen für die gute Zusammenarbeit. Voran stellte er jedoch „den Dank an den lieben Gott“, der ihn befähigt habe, „mein Leben in der Hoffnung auf ihn und im Vertrauen auf die Menschen zu gestalten“.

Als den wichtigsten und intensivsten Abschnitt seines Lebens bezeichnete Josef Dreier die Betreuung und die Begleitung seiner schwerkranken und im Juni 2018 verstorbenen Frau Hedwig, der er viel zu verdanken habe, sagte Dreier.

Bildunterschrift:

Staatsminister a.D. Josef Miller (Bild oben/hinten links) war Ehrengast beim 90. Geburtstag des früheren Wangener CDU-Landtagsabgeordneten Josef Dreier. Das Foto oben zeigt außerdem (von links sitzend): Dr. Erwin Teufel (früherer Ministerpräsident von Baden-Württemberg), Thomas Bareiß (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundes-Wirtschaftsministerium und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung) sowie Josef Rief (Bundestagsabgeordneter, MdB, für den Wahlkreis Biberach). Neben Josef Miller stehen (hinten von links): Armin Schuster (MdB für den Wahlkreis Lörrach) und Axel Müller (MdB für den Wahlkreis Ravensburg).

Das Bild unten zeigt den Jubilar Josef Dreier (Zweiter von links) mit den drei Kommunalpolitikern, die als Landtagsabgeordnete auf Dreier folgten. Dies sind (von links): Helmut Kiefl aus Bad Waldsee, Raimund Haser aus Kisslegg (Zweiter von rechts) und Paul Locherer aus Amtzell (ganz rechts). fotomontage_dreier_neu2.pdf

Staatsminister a.D. Josef Miller betonte, dass Lindau neben Augsburg die Stadt in Schwaben ist, die in den vergangenen Jahren am meisten gewonnen hat. Er nannte dabei den Neubau der Inselhalle und die Elektrifizierung der Eisenbahnen auf zwei Strecken: Von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau und von München über Memmingen nach Lindau. Dies war nur möglich, weil sich die heimischen Abgeordneten in der Nachbarschaft von Bayern und Baden-Württemberg in München und Stuttgart, Bonn und später in Berlin massiv und vor allem gemeinsam dafür eingesetzt haben. Mit der Elektrifizierung wurde eine neue Seite der Geschichte der Eisenbahn aufgeschlagen. Inzwischen ist die Bahn durch die Elektrifizierung eine echte Alternative zum Auto und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Miller hat vertiefte Erfahrungen aus der Gartenschau in Memmingen. Er konnte sich als Staatssekretär und als Landwirtschaftsminister verstärkt den Landesgartenschauen annehmen. „Die Gartenschauen“, so Miller, „liegen im Trend und sind heute ein fester Bestandteil der Politik zur Bekämpfung der Klimaveränderung geworden. Sie verbessern die Wohnqualität, das Klima und den Naturhaushalt. Gartenschauen sind heute vor allem nachhaltig. Dass es auch in Lindau gelungen ist, aus einem Schandfleck etwas Großartiges zu machen, was die Wohnqualität nachhaltig fördert, kommt auch den Kindern und Enkeln zu Gute.“

Die Beste Werbung für die Landesgartenschauen sei, dass inzwischen fünf Städte bereits zum zweiten Mal eine Gartenschau durchgeführt oder sich dafür beworben haben. Er (Miller) habe damals als Staatssekretär für die Bewerbung von Memmingen mit den Oberbürgern aller bisherigen Gartenschauen Gespräche geführt und eindeutig die Antwort bekommen, dass keiner der Oberbürgermeister/-innen es bereue, die Gartenschau durchgeführt zu haben, sondern sie würden es wieder machen.

Von bayerischer Seite nahmen folgende Politiker an dem Treffen teil: Der Vorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, die Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger und Angelika Schorer sowie die Bundestagskandidatin für den Stimmkreis Kempten einschließlich Lindau, Mechthild Wittmann. Von den ehemaligen Landtagsabgeordneten waren neben Staatsminister a. D. Josef Miller auch Eberhard Rotter und der stellv. Landrat Ulrich Pfanner aus Scheidegg dabei.

Von baden-württembergischer Seite kamen die ehemaligen Landtagsabgeordneten Ernst Arnegger, Helmut Kiefl, Staatssekretär a.D. Josef Dreyer und Minister a.D. Ulrich Müller. Kurzfristig absagen mussten Staatsminister Rudi Köberle und MdL a.D. Paul Locherer.

Begrüßt wurden die Abgeordneten mit ihren Partnerinnen und Partnern von Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons. Sie wies auf die guten Verbindungen zwischen Bayern und Baden-Württemberg hin, die von Lindau besonders gut gepflegt werden. Sie erklärte, dass auf dem heutigen Gartenschaugelände früher ein Parkplatz mit rund 700 Plätzen bestand, der jetzt als Bürgerpark mit herrlichem Blick auf den See den Bürger/-innen von Lindau und den Gästen zur Verfügung steht. Der Park werde bereits von der einheimischen Bevölkerung sehr gut angenommen. Besonders erfreulich sei, dass dieser Park auf Dauer gesichert werden konnte.

Im Anschluss daran tauschten sich die Politiker über die gesellschaftlichen Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern und mögliche Lösungen auf die daraus entstehenden Anforderungen aus.

Bildunterschrift: Bayerische und baden-württembergische Landespolitiker haben sich auf dem Gelände der Landesgartenschau in Lindau getroffen. Die Fotos zeigen (von oben links) den Schriftzug der Landesgartenschau Lindau, einen Blick auf den Hafen, die Lindauer Oberbürgermeisterin Frau Dr. Claudia Alfons nach ihrer Begrüßungsrede bei den Ausführungen von Staatsminister a. D. Josef Miller und ein Bild, das bei der Führung durch das Gartenschaugelände entstand. Im Bild zu sehen sind die Geschäftsführerin der Gartenschau, Claudia Knoll (rechts) sowie von links: Fraktionsvorsitzender der CSU im Bay. Landtag Thomas Kreuzer, Vorsitzender der Gesellschaft für Landesgartenschauen Gerhard Zäh, Millers Ehefrau Elisabeth, MdL Angelika Schorer mit Ihrem Mann Josef Schorer sowie MdL und Verkehrsminister a.D. Ulrich Müller aus Baden-Württemberg. Die Fotos unten (von links) zeigen einen Blick auf die Südseite des Gartenschaugeländes, Blumen, Wasser und Berge sowie weitere Fotos bei Wanderungen und Erläuterungen rund um das Gartenschaugelände. Zu sehen sind auf dem Gruppenbild am See (von links) Claudia Knoll, Josef Miller, MdL a. D. Eberhard Rotter, Bundestagskandidatin Mechthild Wittmann und der Staatssekretär a. D. Josef Dreier aus Baden-Württemberg. Dahinter: Landtagsabgeordneter Helmut Kiefl, MdL Ernst Arnegger, beide aus Baden-Württemberg, Angelika Schorer, Gerhard Zäh und Ulrich Müller. Ferner sind auf den Fotos zu sehen Michael Kutter und Eric Beißwenger. Fotos: Kunde/Hinrichs/privat

Benningen. Führungswechsel bei der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Memmingen e.V. Neuer Vorsitzender ist Josef Lessmann, der auf Josef Lohr folgt. Der Verein ist eine Selbsthilfeeinrichtung privater Waldbesitzer.

„Der Kapitän Josef Lohr verlässt die Kommandobrücke der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen und mit ihm seine Ersten Offiziere Klemens Blank und Karl-Michael Häring, die ebenfalls großen Anteil am Erfolg der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen haben. Alle drei haben sich um die Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen, deren Mitglieder und den Wald in unserer Heimat verdient gemacht“, sagte Josef Miller. Der Staatsminister a.D. war bei der Verabschiedung in Benningen Laudator.

Zweck der FBG ist die Förderung und Erhaltung des privaten, insbesondere bäuerlichen, genossenschaftlichen und kommunalen Waldbesitzes im Wirkungsbereich des Vereins. Weitere Ziele sind die langfristige Ertragsfähigkeit und Stabilität der heimischen Wälder, um ihre Schutz- und Erholungsfunktion für jedermann zu erhalten.

Bildunterschrift: Wechsel bei der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Memmingen: Unser Bild zeigt die neue Führungsmannschaft der Forstbetriebsgemeinschaft mit Geschäftsführer Theo Sommer (2. von links), dem ehemaligen Geschäftsführer Josef Lohr, den Vorstandsmitgliedern Karl-Michael Häring und Klemens Blank, dem 2. Vorsitzenden Albert Endres sowie dem neuen Vorsitzenden Josef Lessmann. Ganz links steht der Laudator, Staatsminister a. D. Josef Miller. Foto: privat